医疗器械在现代医疗行业中扮演着至关重要的角色。它们不仅是医生诊断和治疗病人的工具,更直接关系到患者的生命健康。在这样的背景下,医疗器械的安全性和有效性就显得尤为重要。为了确保这些器械能够安全、有效地投入使用,医疗器械的分类标准应运而生。通过科学的分类管理,医疗器械的生产、监管、市场准入等环节得到了有效规范,从而保障了患者的生命安全。

医疗器械分类标准,是指根据医疗器械的功能、风险、使用环境等不同特点,对医疗器械进行分类,并设定相应的管理要求和标准。这一分类标准能够帮助行业更加清晰地理解不同类型器械的监管要求,从而提高产品的质量和安全性。

医疗器械分类标准的基本框架

医疗器械分类的核心原则是“风险为基础”。不同的医疗器械,根据其可能带来的风险程度,分为不同的类别。通常,全球范围内的医疗器械分类标准会将器械划分为三个主要类别:

I类(低风险器械):这类器械属于风险较低的产品,通常不直接接触人体或只接触皮肤外表,且其使用不涉及严重的健康风险。例如:体温计、听力计等。这些产品的监管要求相对宽松,生产企业需要遵守基本的质量管理要求,但不需要经过严格的临床试验。

II类(中等风险器械):此类器械属于中等风险产品,它们的使用会直接或间接影响患者的健康。例如:输液泵、医疗用影像设备等。为确保安全,II类器械通常需要经过严格的产品注册和性能验证,并进行相关的临床试验。

III类(高风险器械):这类器械通常用于生命支持、植入、替代人体器官等高风险的场景。例如:心脏起搏器、人工关节等。这些器械的管理要求最为严格,必须经过临床试验、严格的审批程序和持续的市场监管。

医疗器械分类标准的实施意义

医疗器械分类标准的实施,不仅为监管机构提供了清晰的管理框架,也为生产企业、研发机构、医疗机构等提供了必要的指南。通过标准化分类,能够有效地减少医疗器械的安全隐患,确保患者在使用过程中不会受到不必要的风险。

对于生产企业而言,分类标准明确了不同类别产品的生产和测试要求,使得企业在研发新产品时可以针对性地选择合适的检测方法和注册流程,缩短产品的市场准入时间,提升市场竞争力。另一方面,分类标准也鼓励企业在低风险产品的基础上进行创新,研发出更多更符合市场需求的医疗产品。

对于监管机构,分类标准为监管提供了科学依据。通过对不同类别医疗器械的详细管理规定,监管机构可以根据风险程度,设定不同的审批程序和监管要求。这不仅减少了管理的复杂性,也提高了审批效率和监管的精确性,进而确保医疗器械市场的整体安全。

医疗器械分类标准的国际对比

全球范围内,医疗器械分类标准存在一定的差异,但其基本理念和目标是一致的。不同国家根据各自的医疗需求和监管环境,制定了不同的分类规则。例如,在欧洲,医疗器械的分类标准依据欧盟《医疗器械指令》(MDD)进行,该指令将医疗器械分为四类:I类、IIa类、IIb类和III类,分类标准和风险管理较为细化。

与之相比,美国的食品药品管理局(FDA)则将医疗器械分为三类:I类、II类和III类,与我国的分类体系相似。不同之处在于,FDA对于II类和III类器械的监管要求更加严格,且在市场准入前往往要求进行更为复杂的临床试验和产品验证。

尽管各国的分类标准不同,但国际间的交流合作和标准化进程正在加速。近年来,随着全球化的推进,许多国家在医疗器械监管领域加强了信息交流与经验分享,推动了国际标准的一致性。例如,国际标准化组织(ISO)正在积极推动全球医疗器械分类标准的统一,以便进一步提高全球医疗器械的安全性和有效性。

医疗器械分类标准对行业发展的推动作用

随着技术的发展和医疗需求的变化,医疗器械行业也在不断发生着变革。从传统的简单设备到现代化的智能化设备,医疗器械的创新层出不穷。医疗器械分类标准的实施不仅规范了市场秩序,也为行业创新提供了保障。

分类标准为企业创新提供了清晰的方向。随着技术进步,新的治疗方式和新的医疗需求不断出现,企业可以依据现有的分类框架和标准,开发出更具创新性的产品。例如,智能健康监测设备的兴起,让企业在研发过程中更加注重产品的安全性和数据的准确性,通过分类标准能够合理分配研发资源,确保新产品的安全有效。

分类标准促进了跨国合作。随着全球医疗器械市场的逐步开放,越来越多的企业将目光投向了国际市场。通过参考国际通行的分类标准,企业不仅能够加速产品的全球推广,还能够更好地了解其他国家的市场需求与监管要求,从而优化自身的产品设计与生产流程。

总结

医疗器械分类标准是确保医疗器械安全、有效的重要保障。它不仅为行业提供了规范,也为患者健康保驾护航。随着科技的进步和医疗需求的变化,分类标准也在不断优化和完善。在未来,医疗器械分类标准将继续推动行业的发展,促进创新,同时提高全球医疗器械的安全性与可获得性,为更好的健康服务奠定基础。

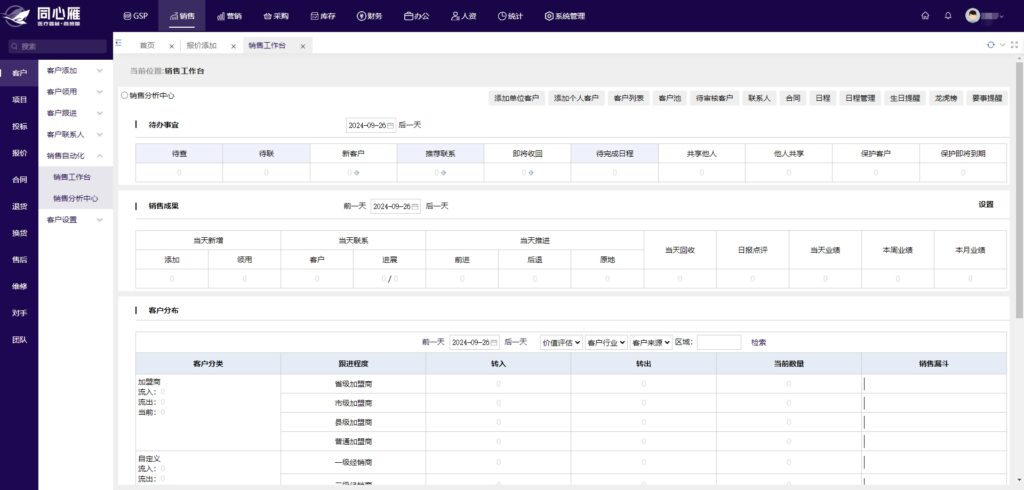

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~