在医疗器械行业飞速发展的今天,产品的安全性与有效性不仅直接影响患者的生命健康,还关系到企业的声誉和市场竞争力。随着技术进步和创新医疗器械不断涌现,不良事件的监测和管理成为保障患者安全和推动行业健康发展的核心环节。为了有效规避医疗器械使用过程中的风险,各国纷纷出台了相关法规,规定企业在产品生命周期内需进行不良事件监测,并及时报告。

医疗器械不良事件监测的意义

所谓不良事件,通常指医疗器械在使用过程中出现的任何对患者、使用者、环境等带来危害的现象,包括但不限于设备故障、误操作、设计缺陷等。而医疗器械不良事件监测则是指对这些可能影响安全性的事件进行识别、记录、报告、分析和管理的全过程。通过有效的监测和及时的报告,可以为监管部门提供重要的风险预警信息,为企业改进产品质量、提升服务提供依据,同时也能保护患者的基本权益。

中国医疗器械不良事件监测法规概述

在中国,医疗器械不良事件的监测工作由国家药品监督管理局(NMPA)牵头,相关法规在不断完善和严格执行。根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械不良事件监测管理办法》等法规,所有医疗器械生产和经营企业都有责任建立健全的风险管理体系,并对其产品进行不良事件监测。

特别是在《医疗器械不良事件监测管理办法》中,明确规定了企业必须定期对其生产或经营的医疗器械开展不良事件的监测工作。企业应根据不同产品的风险等级,采取适当的监测措施,并在发现潜在风险时及时进行报告。法规要求,企业不仅要主动监测产品在临床使用中的问题,还要与相关监管部门密切配合,确保对所有不良事件的早期识别与及时响应。

企业责任与义务

根据法规,医疗器械企业的主要责任不仅在于产品的研发和生产,还在于产品上市后的监管工作。企业需要定期收集与其产品相关的医疗安全数据,包括通过医疗机构、消费者反馈等渠道获取的临床数据。一旦发现不良事件的苗头,企业必须进行详细调查并报告至相关监管部门。

对于严重的不良事件,企业有义务在第一时间内采取紧急措施,例如暂停产品的销售、回收存在缺陷的产品等,最大限度地减少对患者的危害。这不仅是法律规定的要求,更是企业对社会责任的体现。通过严格落实不良事件的监测和处理,企业能够提升自身的社会信誉,并为行业的规范化发展作出积极贡献。

不良事件的分类与管理

根据不良事件的性质与严重程度,医疗器械不良事件可以分为不同的类型和等级。例如,轻微的设备故障可能仅对患者造成短期的不适,而严重的不良事件则可能导致患者的死亡或严重伤害。对于不同级别的事件,法规要求企业采取不同的应对措施。

在法规中,通常将不良事件分为以下几个类别:

轻度不良事件:如设备小故障或操作失误,不会对患者生命造成威胁。企业应及时处理并记录,避免事件扩大。

中度不良事件:如设备损坏或部分功能失效,可能对患者健康产生一定影响。企业应调查根本原因,评估风险,必要时调整产品设计或生产工艺。

严重不良事件:包括设备故障导致的患者死亡或重大伤害,企业必须立即报告并采取措施,确保该产品不再进入市场。

对不同不良事件的监测、处理与报告流程,企业需要严格按照相关法律法规进行操作,确保每一起事件都得到有效评估和妥善处置。

法规执行中的挑战与应对

尽管中国在医疗器械不良事件监测方面已经出台了较为完善的法律法规,但在实际执行过程中,仍然存在一些挑战。部分小型企业可能缺乏专业的风险管理和事件监测团队,导致无法有效收集与处理不良事件的相关数据。如何确保临床数据的真实性与全面性,也是目前不良事件监测面临的难题。

为应对这些挑战,企业可以通过加强内部培训、与第三方机构合作等方式提升不良事件监测的能力。监管部门也应进一步加强行业的监管力度,通过定期检查、抽查等方式,确保法规的执行不走样。

未来展望:智能化与数据化监测

随着大数据、人工智能等技术的不断发展,医疗器械不良事件监测的未来将更加依赖科技手段。例如,通过大数据分析,企业可以实时获取全国范围内的医疗器械使用情况,提前发现潜在的安全风险。智能设备与物联网技术的结合也使得产品的使用情况可以实现实时监控,及时发现问题并做出响应。

未来,医疗器械企业将不仅仅依赖传统的报告和调查手段,还能借助智能化工具来提升监测效率与准确性。对于患者和消费者而言,这意味着将来可以享受到更为安全、可靠的医疗产品,而企业也能够在技术创新与法规合规中实现双赢。

总结

医疗器械不良事件监测是保障患者安全、提升产品质量、推动行业发展的关键环节。企业必须深入理解相关法规,建立完善的监测体系,确保及时有效地处理每一起不良事件。随着技术的进步,未来的监测工作将变得更加智能化和数据化,为医疗器械行业的健康发展提供更强有力的保障。

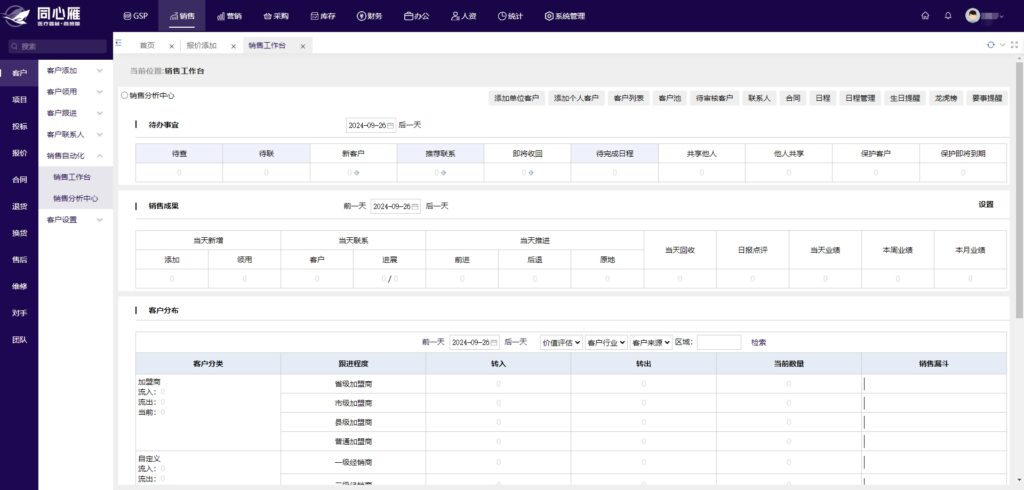

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~